jeudi 29 mars 2012

USA 1968 - Index des sons, musiques et films

Par Jean-Jacques Birgé,

jeudi 29 mars 2012 à 00:14 :: Roman-feuilleton

les sons, musiques et films sont pour la plupart inédits

classés chapitre par chapitre

(des liens hypertexte renverront directement aux évènements multimédias disséminés dans le roman)

-1 Home movie, Jean Birgé, film muet, 1955/1958 - 1’47

0 Samba, Antonin-Tri Hoang (sax alto), Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (électronique), 2011 - 2’05

1 Radio Burger, Jean-Jacques Birgé (remix), Philippe Labat (guitare), Éric Longuet (guitare), 1971/2012 - 1’00

2 Feu d’artifice, 2012 - 0’33

3 NY Stress, Antonin-Tri Hoang (clarinette basse), Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (électronique, reportage), 2011 - 1’23

4 Agnès lit son Journal, 2011 - 0’34

5 Ping-pong, 2012 - 0’15

6 Show Me, Jean-Jacques Birgé (piano), 1966 - 0’13

7 Larsenationale, Jean-Jacques Birgé (électronique), 2012 - 0’49

8 Casino Royale at the Drive-In, 1968 - 0’26

9 La ballade de Davy Crockett (T. W. Blackburn traduit par F. Blanche/G. Bruns), Jean-Jacques Birgé, 1958 - 0’34

10 Papa, 1978 - 0’04

11 Avancée, Antonin-Tri Hoang (clarinette), Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (orchestre), 2011 - 3’01

12 Tension 1, Antonin-Tri Hoang (clarinette basse), Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (orchestre), 2011 - 3’05

13 Serpents à sonnette, 2012 - 0’25

14 Tchernobyl, Bernard Vitet (orchestre), Jean-Jacques Birgé (électronique et mixage en temps réel), paru sur Établissement d’un ciel d’alternance (cd GRRR 2026), 2002 - 8’13

15 Tijuana, Jean-Jacques Birgé, vidéo, 2000 - 1’13

16 Sable, 2012 - 1’15

17 Conte 3, Jean-Jacques Birgé (orchestre), 2011 - 4’08

18 Zoos, Jean-Jacques Birgé, vidéo, 2000 - 0’58

19 Penser à l’envers, Jean-Jacques Birgé (paroles et orchestre) et Bernard Vitet (musique et voix), écarté du CD Carton, 1995 - 5’12

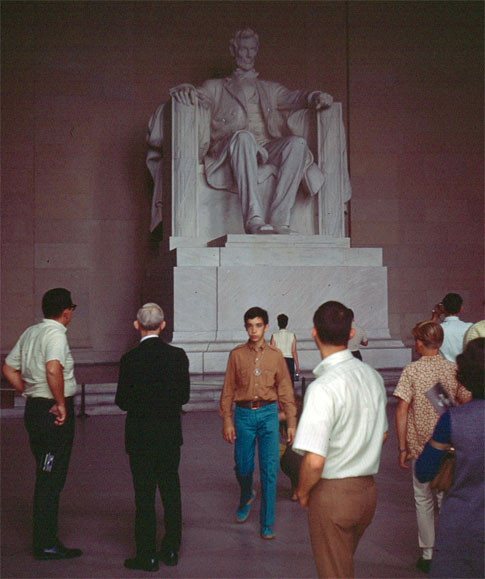

20a Universal, Jean-Jacques Birgé, vidéo, 2000 - 1’01

20b Réserves, Jean-Jacques Birgé, musique composée en 1968, vidéo, 2000 - 3’49

21 Golden Gate, Jean-Jacques Birgé, musique composée en 2011, Antonin-Tri Hoang (clarinette basse), Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (électronique), vidéo, 2000 - 1’34

22 Loin, Antonin-Tri Hoang (clarinette basse), Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (orchestre), 2011 - 2’38

23 Five Hundred Micrograms, Francis Gorgé (guitare), Éric Longuet (guitare et basse), Philippe Labat (guitare), Jean-Jacques Birgé (orgue et basse), Marc Lichtig (batterie), 1972 - 6’30

24 Las Vegas, Jean-Jacques Birgé, musique composée en 2006, vidéo, 2000 - 3’44

25 Insolation, Jean-Jacques Birgé (électronique), 2012 - 1’13

26a Nesti Tango, Jean-Jacques Birgé, avec Philippe Deschepper (guitare), Yves Robert (trombone), Jean-Jacques Birgé (synthétiseur), Éric Échampard (batterie), vidéo, 2000 - 4’35

26b Hearst Castle, Jean-Jacques Birgé, musique composée en 1994, vidéo, 2000 - 3’28

27 Horizon II, Bernard Vitet et Jean-Jacques Birgé (orchestre), 1995 - 2’28

28 Dimanche, Bernard Vitet (trombone à pistons), Bib Monville (sax ténor), Bob Aubert (guitare), Pierre Franzini (piano), Pierre Sim (contrebasse), Baptiste « Mac Kak » Reilles (batterie), paru sur Surprise-Partie avec Bernard Vitet (LP Guilde Européenne du Disque SP53), 1954 - 4’07

29 Joie, Vincent Segal (violoncelle), Jean-Jacques Birgé (orchestre), 2011 - 1’15

30 La nuit du phoque (extrait), Jean-Jacques Birgé (réalisation, orgue,électronique, percussion) et Bernard Mollerat (réalisation), avec Philippe Danton (animation), Jean Birgé (voix), Jean-Pierre Lentin (synthétiseur), paru sur Défense de (cd+dvd MIO 026-027), film, 1974 - 1’44

31 Ô monde immonde Hammond, Jean-Jacques Birgé (orgue), 2012 - 1’11

32 Le sniper, Jean-Jacques Birgé, film, 1993 - 2’57

33 Om, Jean-Jacques Birgé (trompette à anche, voix), 2012 - 1’06

34 Hélicoptère, 2012 - 0’31

35a Lux Nunc, Jean-Jacques Birgé (électronique, avion), 2012 - 0’57

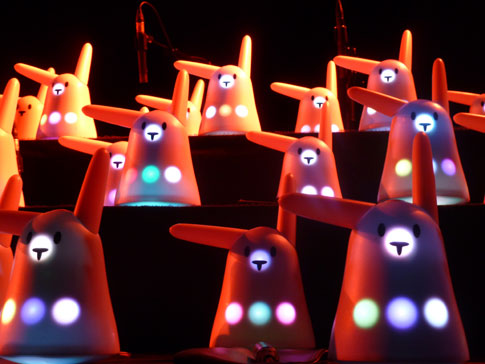

35b Nabaz'mob à New York, Antoine Schmitt et Jean-Jacques Birgé, making of filmé par Françoise Romand, vidéo, 2006 - 2’06

36 Mécaniques cantiques, El Strøm avec Birgitte Lyregaard (voix), Sacha Gattino (harmonicas, métallophone, clavier/échantillonneur), Jean-Jacques Birgé (paroles, guimbardes, harmonicas, xaphoon, chimes, Tenori-on), 2012 -10'43

On ne se refait pas. J'ai toujours aimé les listes. Je les ai souvent croisées pour trouver l'inspiration, scrutées pour avoir une vue d'ensemble sous un angle différent. C'est l'une des quatre entrées du roman avec la liste des chapitres, la mosaïque des images fixes et la carte interactive du périple. Les sons, musiques et films qui accompagnent le roman ne seront évidemment accessibles que lors de sa publication sur publie.net au format ePub, en tout 66 minutes de musique et 29 minutes de film.