mardi 28 février 2012

26. Road Movie

Par Jean-Jacques Birgé,

mardi 28 février 2012 à 00:38 :: Roman-feuilleton

(il faudra probablement cliquer sur l'image fixe pour lancer le film)

À l'aéroport de Saint-Louis où nous ferons escale, une ruche de verre de quelques mètres cubes sera remplie de fumeurs, mais on n'y verra que du feu, on ne distinguera personne, le brouillard de leurs cigarettes les avalera. Autour du nuage cubique, un congrès d'obèses semblera s'organiser. À l'arrivée à San Francisco la voiture que je louerai pour faire le tour des grands parcs pendant le mois d'août 2000 n'aura pas de cendrier. La chambre fumeur de notre premier motel, irrespirable, dissuade ma fille Elsa de continuer à pratiquer sa jeune manie.

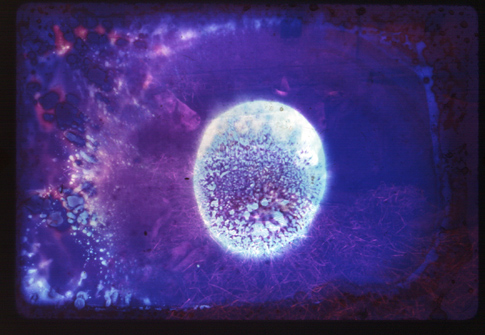

Chaque soir je passerai deux heures à programmer le lendemain de manière à ce qu'elle ne s'ennuie pas. J'aurai emporté deux guides que j'éplucherai consciencieusement. De temps en temps la journée sera consacrée au shopping, façon de casser le rythme de nos vacances aventurières et de plaire à l'adolescente qui voyage les pieds nus sur la planche avant en écoutant du rock à fond la caisse dans l'air climatisé du coupé. Presque chaque fois que des animaux croiseront notre route, nous nous arrêterons. Un soir où nous nous serons égarés et où nous aurons fait demi-tour en espérant trouver une chambre dans ce coin perdu, nous passerons entre deux rangées de lapins au garde-à-vous le long du bitume, des centaines de lapins dans le crépuscule qui ne bougeront pas d'un cil. On croira rêver. Un autre jour, un écureuil se postera sur la ligne jaune au milieu de la route ; j'enverrai paître Elsa lorsqu'elle me demandera de l'éviter, m'attendant à ce qu'il déguerpisse devant le bruit du bolide pourtant bridé par la vitesse automatique ; je ferai malgré tout un écart et constaterai dans le rétroviseur que le petit rouquin n'aura pas bougé d'un poil. À San Francisco nous resterons des heures à regarder les lions de mer sur le quai 39 ; un jour de novembre 2009 ils disparaîtront comme ils seront apparus vingt ans plus tôt, sans que l'on sache où ni pourquoi. Nous en profiterons pour visiter l'aquarium qui sera construit sur le port, mais le plus impressionnant sera celui de Monterey avec ses baies de méduses phosphorescentes. Des bisons paîtront, des biches déboucheront, des écureuils cabrioleront, des chiens de prairie feront les beaux, des geais s'ébroueront, des lézards se faufileront, d'autres doreront, mais aucun n'aura la grâce de l'immense ours blanc nageant sous l'eau au zoo de San Diego. Ses déhanchements chorégraphiques trancheront avec sa balourdise sur la banquise artificielle. Pourtant seuls les sauvages nous pinceront le cœur lorsque nous nous retrouverons seuls dans des paysages lunaires où l'on n'entendra que la brise ou notre propre respiration.

J'aurai emporté une tente pour camper quand le cœur nous en dirait, mais nous ne l'utiliserons qu'une nuit dans le parc de Yosemite. Le mois durant il fera si chaud qu'Elsa insistera pour des motels avec piscine autant que possible. Des pancartes recommanderont de ne rien laisser dans les véhicules et de placer la nourriture dans de grands coffres compliqués à ouvrir pour les ours. Des photographies montreront des automobiles dévastées pour une simple barre de chocolat. Au milieu de la nuit nous serons réveillés par de grands cris. "Get away ! Get away !" signifie "va-t-en !". Nous entendrons du bruit à quelques mètres devant la tente. Elsa m'exhortera à ne pas bouger, mais je lui murmurerai que si c'est l'occasion de voir un ours, surmontons notre peur et passe-moi la lampe torche ! Je ferai glisser tout doucement la fermeture éclair et j'éclairerai brutalement en direction des bruits. Un énorme raton-laveur sera en train de déguster les couches culottes d'un bébé laissées dehors par les occupants de la tente d'en face qui n'auront évidemment pas osé les enfermer avec les aliments dans les coffres blindés !

(S'il est possible de placer deux vidéos dans le même épisode

il faudra cliquer sur cette image fixe pour lancer le deuxième film)

Les paysages seront d'autant plus extraordinaires que nous nous y promènerons souvent sans personne d’autre, de la ville fantôme de Bodie au sommet de Canyonsland. Je renoncerai à rendre visite au Capitaine Beefheart lorsque nous traverserons le désert des Mojaves, peut-être parce qu'Elsa s'en fichera et que c'est mon histoire à moi seul. Trente-deux ans, c'est un sacré bout de chemin depuis ma seconde naissance. Elsa marquera la troisième, Sarajevo la quatrième et Françoise la cinquième. Allez savoir ce qui m'attend ! Le temps n'existe pas. Pour un cinéphile, traverser les États Unis c'est débouler par inadvertance sur un plateau de cinéma. Il ira jusqu'à retrouver l'angle exact des plans, mais il manquera toujours les figurants. Les films se succèdent, le programme est fameux. De Denver à Palm Springs, nous marcherons sur les traces de John Ford, Howard Hawks, John Huston, Nicholas Ray, David Lynch et tant d'autres. "Camera ! Get set ! Action !". Je porterai à la ceinture la petite caméra S-vidéo avec laquelle nous construirons notre road movie, tournant monté. De retour à Paris, nous réaliserons un montage plus serré pour ne pas dépasser une heure et Elsa s'amusera à rajouter des titres, parfois animés.

Le régulateur de vitesse nous permettra de rouler sans risquer de nous faire pincer par les cow-boys avec leurs radars et leurs sirènes. Au volant, les Américains sont plus courtois que les Français. Aux intersections les automobilistes passent dans l'ordre d'arrivée, il faut être sur le coup. Ils ne sont pas forcément patients lorsqu'on hésite ou que l'on s'est placé sur la mauvaise file. Sans ma jeune navigatrice s'orienter serait infernal, car les panneaux indiquent les numéros des routes plutôt que le nom des villes. Nous croiserons la 66 qui traverse les États-Unis de Chicago à L.A. et que chantèrent Nat King Cole, Chuck Berry, les Rolling Stones et les Them... Dans la montagne Crazy Horse accompagnera ma conduite en danseuse avec Neil Young au meilleur de sa forme. Elsa choisira des stations diffusant la musique de ma jeunesse, réduisant l'écart entre les époques, mais son tube préféré qui nous accompagnera tout le long du chemin sera I Hope You Dance de la chanteuse country Lee Ann Womack. Nous roulerons plus souvent avec les Doors, Jimi Hendrix, Crosby Stills & Nash, The Mamas and The Papas et les autres groupes des années 60 de la côte ouest. Ils me rappellent It's A Beautiful Day du violoniste David LaFlamme entendus au Fillmore West la semaine dernière. Je préférerai toujours le son californien au rock urbain de l'est du pays. Il y a quelque chose de jazz dans leurs envolées psychédéliques, un swing binaire que je reconnaîtrai chez Cab Calloway comme son anticipation. Plus tard j'adorerai New York pour ses affinités européennes, mais l'exotisme appartient à l'autre bord.

Je serai courageux au Lake Powell où Elsa fera les soldeurs comme Wal-Mart et à San Diego, me trimbant chez tous les vendeurs de frusques. J'y trouverai d'ailleurs de jolies chemisettes à manches courtes pleines de couleurs. Elle me fera parfois tourner en bourrique. Un jour que nous passerons trois heures à chercher des chaussures qui lui plaisent elle finira par avouer qu'elle ne les a jamais vues, mais qu'elles en a rêvé ! Il me faudra encore plus de courage pour sauter dans l'eau du lac depuis dix mètres de haut. Les enfants n'aiment pas que leurs parents se distinguent. Je sauterai une seconde fois pour être certain que je l'ai bien fait. Et une troisième en espérant avoir le cran d'ouvrir les yeux. Mais non, j'appliquerai mes bras le long du corps et je ne verrai rien. Nous irons nager dans l'océan, puis nous remonterons par Xanadoo, le château de William Randolph Hearst qui inspira à Orson Welles son Citizen Kane. Nous serons surpris par le manque de culture générale des autochtones qui ignorent où est la France et nous demandent s'il s'agit d'un désert en pointant la Russie sur la carte ! La plupart ne connaissent de leur pays qu'un rayon de cinquante kilomètres autour de chez eux. Si nous en ferons sept mille en l'an 2000, combien en aurons-nous parcourus cette année ? Les distances sont difficilement évaluables. Nous ne pouvons comptabiliser que les heures de bus. Vertigineux. Je dois être fatigué, car dans quarante-quatre ans lorsque j'écrirai notre histoire je ne me rappellerai de rien de San Antonio, ni même d'y être allé. Les diapos ne me diront rien non plus et je devrai interroger ma sœur qui s'en souviendra un petit peu mieux que moi.